1981 г. – впервые обнаружен.

4 группы риска: гомосексуалисты, наркоманы, гемофилики, лица, побывавшие на Гаити.

Исследование показало развитие ИД → название СПИД.

Поиски возбудителя:

- Культивация Е-лимфоцитов, стимулирование ИЛ-2, изучая лейкозы человека → HTLV – I, II.

- Моньканье ’83 – институт Постера – LAV

- 86. Дано название ВИЧ (ВИЧ – I)

- 85-86 – выделен ВИЧ- II.

Семейство Retroviridae, роды: р. Onkovirinae, p. Pumovirinae (только у животных), p. Lentovirinae (относ. ВИЧ). Эти вирусные инфекции называют медленными → длительная инкубация и течение заболевания, приводящее, как правило, к fatal outcome (nj бишь СМЕРТИ). Название семейства получили из-за наличия ферметна ревертазы (РНК-зависимая ДНК-полимераза или обратная трансфераза).

Характеристика семейства:

- Вирусы сложные.

- РНК геномные вирусы (2ная РНК)

- Гены расположены линейно

- Интеграбельность – способность интегрироваться в геном в виде провируса

- Активация генома – синтез Белков и НК, Формирование зрелого вириона при п…вании через ципоплазматическую мембрану информирующей клетки.

Морфология вириона.

Суперкапсид – двуслойная мембрана, приобретает при почковании, трехмембранный белок с М= 17-18 кДа.

Билипидный слой прошивает рецепторы GP – 41 (гликопротеид) и GP -120 (шипик вириона) – поверхностные белки и к ним вырабатываются АТ, GP -120 – рецептор Т-лимфоцита, несущий CD-4.

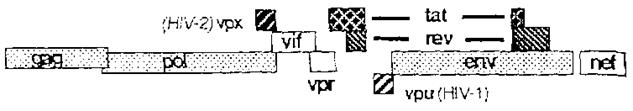

Особенности генома ВИЧ – 9749 нуклеотидов (в 100 000 раз короче генома человека). Имеется 3 рамки считывания LTR (long terminal repeat), Есть гены:

1. gag ген (внутренние белки),

2. pol (обратную транскриптазу),

2. pol (обратную транскриптазу),

3. env (белок внешней оболочки),

6 дополнительных генов:

1. rev (избиравтельность действия, благодаря ему, регулируется синтез белков вириона)

2. vif (фактор инфекционности)

3. nef (способность вируса прекращать размножение, переходить в стадию покоя)

4. tat (за репликацию)

5-6. vpr и vpu – функция различна, не расшифрована

Нет вируса onc – не образует злакачественных образований. Пухоли возникают из-за мощнейшего погашения иммунитета.

Особенности генома. Высокая изменчивость (в 100 выше, чем у гриппа). Причина изменчивости – обратная транскриптаза, делает множество ошибок при считывании. Вирус в начале и в конце болезни различен.

Резистентность низкая.

Жизненный цикл ВИЧ.

I) адсорбция от клетки мишени (макрофаги моноциты, нейроны, Е-helperы, клетки кишечника) – GP-120, где есть CD-4 R.

Этапы взаимодействия вируса.

1) RR CD-4 взаимодействуют с GP-120

2) Проникновение в клетку путем слияния с клеточной мембраной

3) Депротеинизация (раздевание)

4) Включение обратной транскриптазы в работу и синтез ДНК копий.

Активности:

1. ДНК-полимеразная активности, которвая катализирует синтез 1 цепочечной ДНК, комплиментарных вирусной ДНК.

2. Рибонуклеазная активность, ращепляет исходную ДНК

3. Обратная транскриптаза, синтезирует 2ую цепь ДНК, использую 1ую в качестве матрицы.

4. Интегральная активность, встраивание ДНК в хромосому хозяина, образование провируса.

Инфекция перманентна, долговременна – клетка несет информацию до конца жизни хозяина.

II) Производство новых вирионов, при активности генов tat, синтез новых белков и НК, сборка вирионов и выход из клетки путем почкования → в мембране клеток образуется решетчатость → слияние клеток → образование симпластов.

Патогенез ВИЧ.

1. Поражение иммунной системы

2. Развитие апостаических????? Инфекций

Поражает T-хелперы → нарушение работы T-киллеров → лимфопения → Т-супрессоры активно размножаются → подавление активности (Т-хелперы/Т-супрессоры=0,5 (норма 2 и более)) ГЗП отрицателен, ↑несывороточный IgA, ↑ IgM. Поражение почек, ИД.

Клиника:

- Инкубационный период (от заражения до появления АТ) – 6 месяцев – 2 года.

- Острая ВИЧ инфекция, обусловленная ретровирусом (↑ t0, пневмония увеличение л.у., потливость, кардиомедиостинальный синдром, непорядок со стулом, тромбоцитопения, кровоточивость, неврологический синдром.

- Бессимтомное латентное носительство (2-4 – 10-20 лет)

- Системные увеличения л.у., налет на языке

- Терминальная стадия

Лабораторная диагностика: имуносистемный анализ, иммунный блот, GWH? Специфические изменения иммунной системы.

Лечение: нет.

В мире: РБ > 5000, РФ – 250000, умерло 20 млн.

Антивирусная терапия: азидотерапия, тимозин, пересадка тимуса, костного мозга и тд, интенсивный поиск вируса.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции

При диагностике ВИЧ-инфекции используется 4 группы методов:

1. Определение наличия вируса, его антигенов или копий РНК в материалах от больного или ВИЧ-инфицированного.

2. Серологическая диагностика, основанная на выявлении специфических антител к поверхностным (gp120 и gp41) и внутренним (p18 и p24) белкам ВИЧ.

3. Выявление патогномоничных (специфических) для ВИЧ-инфекции изменений в иммунной системе.

4. Лабораторная диагностика оппортунистических инфекций (СПИД-ассоциированных заболеваний).

1. Вирусологическая диагностика. Материал для выделения ВИЧ —

Т-лимфоциты крови, лейкоциты костного мозга, лимфатические узлы, ткани мозга, слюна, сперма, спинномозговая жидкость, плазма крови. Полученным материалом заражают перевиваемую культуру Т-лимфоцитов (H9). Индикацию ВИЧ в культуре клеток проводят по ЦПД (образование симпластов), а также методами иммунофлюоресценции, электронной микроскопии, по выраженной активности обратной транскриптазы. Современные методы исследования позволяют обнаружить один инфицированный лимфоцит на 1000 клеток.

Выявление вирусных антигенов в инфицированных Т-лимфоцитах осуществляют с помощью моноклональных антител.

В последние годы решающее значение для определения прогноза и тяжести ВИЧ-инфекции имеет определение количества копий РНК ВИЧ в плазме крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — так называемая вирусная нагрузка. Если у пациентов, не получающих терапии, вирусная нагрузка находится ниже предела определения (это менее 5000 копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы), это свидетельствует об отсутствии прогрессирования или о медленном прогрессировании заболевания. Степень заразности при этом минимальная. Высокая вирусная нагрузка (более 105 копий РНК/мл) у пациентов с числом CD4-лимфоцитов менее 300 в 1 мкл всегда свидетельствует о прогрессировании болезни.

2. Серологическая диагностика. В настоящее время получила наибольшее распространение.

Материал для исследования — сыворотка крови.

В серологической диагностике ВИЧ-инфекции на первом этапе используют ИФА со стандартными иммуноферментными диагностическими системами. Метод скрининговый. Принцип метода основан на классическом варианте прямого ИФА. Иммуносорбентом для антигенов ВИЧ являются полистироловые планшеты. В лунки планшет вносят испытуемую сыворотку в разведении и проводят инкубацию. После связывания АГ с АТ планшеты трехкратно отмывают от несвязавшихся белков. После этого в лунки планшет вносят конъюгат — антитела к иммуноглобулинам человека, меченные ферментом. Образование специфического комплекса АГ+АТ выявляют внесением субстрата для фермента (раствор ортофенилендиамина и перекиси водорода). В результате воздействия фермента на субстрат меняется окраска среды пропорционально количеству выявленных в пробе антител. Результаты исследования учитывают на фотометре. Наличие вирусспецифических антител в сыворотке крови в дальнейшем необходимо подтвердить посредством исследования методом иммунного блоттинга.

Иммунный блоттинг — подтверждающий тест, позволяющий выявить и дифференцировать наличие антител к различным белкам ВИЧ. В его основе лежит разделение белков ВИЧ по молекулярной массе методом электрофореза в полиакриламидном геле. В последующем антигены ВИЧ переносят на мембрану из нитроцеллюлозы. Затем нитроцеллюлозные мембраны с антигенами ВИЧ обрабатывают испытуемой сывороткой. При этом вирусспецифические антитела образуют комплекс с конкретным АГ (gp120, gp41, p24, p18). Заключительный этап исследования — выявление комплексов антиген-антитело с различными белками ВИЧ. Для этого в систему добавляют конъюгат — антитела против белков человека, меченные ферментом или радиоизотопной меткой. При этом в местах образования иммунных комплексов фиксируется метка. Таким образом, в сыворотке пациента выявляют (либо не выявляют) вирусспецифические антитела ко всем или к нескольким антигенам ВИЧ.

3. Оценка иммунного статуса. Исследование направлено на выявление:

1) соотношения CD4/CD8 клеток (в норме =2 и >, при СПИДе — 0,5 и <);

2) содержания CD4 клеток (<200 клеток/мл.);

3) наличия лейкопении, тромбоцитопении, лимфопении;

4) повышения концентрации Ig A, Ig G и ЦИК в сыворотке крови;

5) снижения пролиферативного ответа лимфоцитов на Т-клеточные митогены;

6) отсутствия кожной реакции ГЗТ на несколько анамнестических антигенов (состояния анергии).

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Реферат

Ретровирусы. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), характеристика. Эпидемиология, патогенез, методы лабораторной диагностики, профилактики ВИЧ-инфекции. СПИД, определение, стадии развития.

От 250 руб

Контрольная работа

Ретровирусы. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), характеристика. Эпидемиология, патогенез, методы лабораторной диагностики, профилактики ВИЧ-инфекции. СПИД, определение, стадии развития.

От 250 руб

Курсовая работа

Ретровирусы. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), характеристика. Эпидемиология, патогенез, методы лабораторной диагностики, профилактики ВИЧ-инфекции. СПИД, определение, стадии развития.

От 700 руб